松代藩士の刀剣/真田宝物館/22年6月26日

6月26日は真田公園入口にある真田商店に買い物に行った後で真田宝物館に行きました。

6月26日は真田公園入口にある真田商店に買い物に行った後で真田宝物館に行きました。企画展でたくさんの刀剣が飾られていました。使う人に良心があるので人を傷つける兵器ではなく侍スピリットを感じました。

格闘王の前田日明さんは刀剣に詳しいのでみて欲しかったです。この後でボアルースの観戦に行ったので長居は出来ませんでしたが良いものをみせてもらいました。

関係者の皆様ありがとうございました。真田宝物館が賑わうことと松代の発展を願っています

2022年07月10日 Posted by プラネマン7 at 14:14 │Comments(0) │長野市周辺/博物館│長野市周辺/歴史/史跡│松代│令和4年善光寺御開帳

長野市少年科学センター/36年間お疲れ様でした

城山にある少年科学センターが年度末で閉館になりました。

城山にある少年科学センターが年度末で閉館になりました。3月15日は人間ドックがあったので午後から有給休暇をもらい行ってきました。

宇宙、恐竜、メカ、梟の剥製など知的好奇心が満たされ楽しかったです。

少年科学センターは昭和60年に始まったそうです。僕は昭和42年生まれで科学センターが出来た時は高校3年生だったので利用期間が合わず施設のことは知らないでいましたがもう少し早く出来ていたら科学が好きになっていたと思います。

36年間ありがとうございました。生まれかわる新施設に期待しています。

2022年04月27日 Posted by プラネマン7 at 20:57 │Comments(0) │長野市周辺/博物館│長野市周辺/昭和の話題│善光寺/城山│長野市少年科学センター│誕生日2022

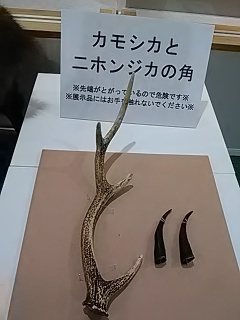

ニホンカモシカの剥製/須坂市立博物館/22年1月15日

1月15日は昨年7月にリニューアルオープンした須坂市立博物館に臥竜公園の歴史という企画展に行きました。

1月15日は昨年7月にリニューアルオープンした須坂市立博物館に臥竜公園の歴史という企画展に行きました。その時に館内にニホンカモシカの剥製がありました。

ニホンカモシカは茶臼山動物園でみたことがあり若里にあった旧社会福祉センターの壁画で描かれていた長野県の県獣ですが詳しいことは知りませんでした。

シカと名が付きますが牛の仲間に近いことを知りました。他に日本の固有種で学術的な貴重性が認められ昭和9年に国の天然記念物になりましたが良質な皮と肉を目的に密猟が続いたために昭和30年に特別天然記念物に指定されたそうです。

臥竜公園や須坂市動物園にお越しの時は隣接する須坂市立博物館でニホンカモシカの剥製をぜひご覧ください

2022年03月06日 Posted by プラネマン7 at 20:46 │Comments(0) │長野市周辺/博物館│須坂市/小布施/高山

むかしの松代を覗いてみよう/真田宝物館/22年1月16日

真田宝物館では1月16日まで〔むかしの松代を覗いてみよう〕という企画展が開催されました。

真田宝物館では1月16日まで〔むかしの松代を覗いてみよう〕という企画展が開催されました。2022年は真田信之松代入城400年になりこの企画展が開催されました。

資料がかたる松代

絵図がかたる松代

古文書がかたる松代

写真がかたる松代…4部構成で開催されました。

写真撮影は不可でしたが…

松平忠輝寄贈のみこし

18世紀の松代の絵図

信之の家臣が信之死後に仏門に入りその時に描かれた涅槃図が印象的でした。

写真でかたる松代では…

1937年(昭和12年)の市民プールの以外は写真と場所が一致しませんでした

佐久間象山は1854年には写真機を購入していました。

紺屋町公民館には御柱祭奉納の写真が代々残っていました。

1番古くは1920年(大正9年)

、最新は平成28年(2016年)

昭和49年からカラー写真になったそうです。

歴史ある松代を大切にしたいと思った企画展でした。

2022年01月29日 Posted by プラネマン7 at 21:29 │Comments(0) │長野市周辺/博物館│松代

臥竜公園の軌跡/竜ヶ池開池90周年記念企画展/須坂市立博物館

昨日1月15日は須坂市立博物館で開催中の〔臥竜公園の軌跡/竜ヶ池開池90周年記念企画展〕に行ってきました。

昨日1月15日は須坂市立博物館で開催中の〔臥竜公園の軌跡/竜ヶ池開池90周年記念企画展〕に行ってきました。桜の名所として有名な臥竜公園は製糸工場で働く人々の健康維持や増進のため日本の公園の父として著名な本多静六博士の設計案に基づいて造られた人口の池で昭和6年の開池後各地工事を経て現在の姿になったそうです。

町報からみる臥竜公園で切り抜きがたくさんあり色褪せた紙をみると歴史の深さを感じました。

江戸時代の絵図には池はなく世界恐慌で製糸工場がだめになり雇用対策で池で働いていた人もいたそうです。当時は重機がないのできつい労働だったと想像します。

臥竜公園の思い出を書くコーナーがありました。

百々川の花火は昭和61年まで臥竜公園で開催されたことや昭和62年に竜の里PRのために竜の像があったそうですが老朽化のため平成13年で取り壊されたことを学芸員がアンケートに答えていました。

僕は旧須坂商業出身で入学する前は普通の文化祭をしていましたが入学した年から実習販売が始まりました。

部活単位で活動して柔道部の僕は植木を担当、須坂市立博物館の前にある大丸屋さんで植木を仕入れたことを思い出し旧須坂商業は合併で閉校しましたが大丸屋さんは昭和から残っているのが嬉しいとアンケートに書きました。

古い8ミリが回っていました。大正12年に製糸業の山丸組が慰安で臥竜公園で宴会や仮装をしているのが写っていました。

画像が悪い部分もありましたが大正12年に8ミリがあるのは当時の最新技術だと思い製糸業の盛会を感じました。

楽しそうに食べている女性や酒が入り盛り上がっている人をみると皆一生懸命に生きてきたんだな!と人の営みが素晴らしく思えました。

須坂商業が開校したのが大正15年なので失礼ながらフィルムに写っていた人たちの多くはお亡くなりになったと思いますが大正時代の人が憩いの場とした臥竜公園を大切にしたいと思いました。

企画展をみて臥竜公園が更に好きになり盛り上がっていくことを強く思いました。写真2枚目は1月15日の臥竜公園で池に氷が張っていました